こんにちは。TAiです。

今回はインスタグラムを伸ばす方法を考えてみました。

どこにでもいる普通の人間がどうやったらイイねやフォロワーが増やせるのかついて焦点を当てます。

バイク系のアカウント中心で話を進めていきますが、他のジャンルでも応用は可能です。

こんな人におすすめ

・インスタグラムでイイねを増やしたい

・インスタグラムでフォロワーを増やしたい

・インスタグラムの仕組みを知りたい

・と思っているごく普通の人

今回はいつも以上に私の実体験ベースで感じたことを好き勝手に書いていきます。

まず前提として、インスタのアルゴリズムは非公開です。

そのためこの記事の内容は皆さんの成果を確約するものではありません。あくまで一個人の考察です。

こういった考えの人もいるんだなーくらいの感覚で捉えていただけると助かります。

なので、あえて書きます。この記事はフィクションである。

免罪符的な前置きはこの辺にして、本題に入っていきます。

今回はちょっと長めですが、なるべく論理的かつ客観的に解説していければと思いますので最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

結論

今回の内容は長めなので最初に結論を記載します。

結論としては性別やバイクの種類に関係なくアカウントを伸ばすことはできます。

最も効果的と思われる手段は他にはない強みを全面に出すこと。

具体的には投稿内容に統一性をもたせることで効率的にアカウントを伸ばせると思われます。

自分より素敵な写真を投稿している人は沢山いることを前提として、ポジションをとることが大切です。

例えば風景、建物、人を写すアカウントなのか、自分が何者なのか、世界観を周囲に知ってもらう必要があります。

周囲とは、他の利用者やインスタグラムのアルゴリズムのことを指します。

特定ジャンルの中でポジションが確立されることで、結果として多くの人に発見されやすくなる状態を目指します。

前提を正しく理解する

既に影響力を持つ人であれば投稿内容に関わらず注目度は高まります。

しかし、平凡な一般人が有名人と同じような投稿をしても同じように注目を集めることは難しいです。

なぜなのか?といいますと、誤解を恐れずに言えば需要がないから。です。

ここでいう平凡な一般人とは、有名人ではなくてもルックスが良いとか特別な技術を持つ方を除きます。

私のようなどこにでもいるごくごく普通の一般人のことを指します。

大多数の人は、どこにでもいそうな一般人の私生活に興味はありません。

ですが有名人でなくても面白そうなことをやっている人や自分にとって有益な情報を発信しているアカウントは多くの方がチェックしていることと思います。

逸る気持ちを抑えて、まずは自分が思っているよりも他人は自分に興味を持っていないことを前提として、自分の立ち位置を正しく理解した戦略をとることが第一歩です。

強者の戦略と弱者の戦略

ビジネスでも耳にする言葉です。

例えば、市場を独占しているような大企業がいる業界で、これから同じ事業を始めて大企業と戦うことは厳しい道程を辿ることは想像に難くないですね。

人的リソースや展開では圧倒され続け、一騎打ちや局地戦でも負けてしまうでしょう。

ではそうした環境下で小規模な企業が生き残るためにはどうすればよいか。

例えば

- 大企業が進出していない新しい市場やニッチな業界で戦う。

- 品質や情報といった独自の技術力を用いて戦う。などなど。

大雑把ですが、弱者が生き残るにはこのような戦略をとって戦うことがセオリーと考えられます。

既に圧倒的な規模や影響力を誇る強者と戦うには同じことをするのではなく、独自の強みを活かしてニッチな市場などで影響力を発揮できる環境を作ることが重要です。

このような考え方を強者の戦略、弱者の戦略と言います。

マーケティングでも意識されることの多いランチェスター戦略の考え方です。

ここで伝えたいのは強者には強者の、弱者には弱者の戦い方があり、大事なのは同じ土俵で戦わないこと。

限られた市場でのシェアを高めれば強者になることが充分可能です。

ポジショニングを考える前にやること

インスタグラムというSNSのなかには多くのジャンルがあります。

風景、食べ物、人を写すアカウントなどなど。

最近は巣ごもり需要の増加から漫画やライフハックを発信するアカウントも注目を集めているようです。

こうした多くの属性の中で『バイクの写真』ジャンルも存在していて、私もそのうちの一人です。

この中でどうポジショニングしてくかという話なのですが、よほどの才覚がない限り勘や経験に頼って成功するのは一握りです。

私のような凡人は地道に、かつ堅実に地盤を作っていく必要があります。

というわけでザックリと環境の分析をしたいと思います。

バイク業界×SNSをザックリと分析

日本におけるバイク市場は新車販売台数、利用者数ともに右肩下がりが続いています。

減少傾向が緩やかになることはあっても、全体的な流れが変わることはないと思われます。

駐禁が厳しくなり街で見かけるバイクも少なくなりました。

またバイク乗りの若者が少なく、乗っているのは中高年が多いというのはバイカーの方なら何となく肌感覚で感じる方も少なくないと思います。

2019年度の二輪車市場動向調査によると、二輪購入者の平均年齢は54.7歳で男女ともに50~60代がメイン。

若者が少ないと言われるバイク業界ですが、ユーザー割合では20代は70代よりも少ないです。

女性割合は全体の1~2割ほどですので、属性として希少な若い女性ライダーに注目が集まるのは当然の結果といえるでしょう。

TwitterなどのSNSにおいては、男性と女性で同じ内容を投稿しても女性アカウントのほうが何倍もイイねやコメントがついている現象を目にしたことのある方もいらっしゃると思います。

バイク業界に限らず、性年代構成に著しい偏りがある分野ではこのような現象は珍しくありません。

女性ライダーが注目を集めるには “バイク女子”のようなブランド性、あるいはアドバンテージや自分の個性を活かしてファンを増やすことが最も難易度が低いと思われます。

一般的に露出度が高いほどその人気度と比例するものと考えられますが、投稿内容によってはもはやバイク関係ないのでは?といった声を目にすることもしばしば。

人気者になりたい男性諸君にとっては残念ですが、事実として女性はこの業界において圧倒的な強者のポテンシャルを持っています。

オタサーの姫ならぬ姫ライダーという言葉が飛び交っているのもこうした背景が複雑に作用しているからですね。

その希少さからか現実世界では殆んど見かけることのないバイク女子が猛威を振るうSNSで、どこにでもいる男性ライダーが注目を集めるのは至難の業といっていいでしょう。

特別なスキルを持っておらず、ただのバイク男性であればなおさらです。

また所謂オタサーの姫状態を目指すのではなく、ただバイクを楽しんで交流を広めたい女性ライダーにとっても、なかなか難しい問題であると思います。

(気分を悪くされる姫ライダーがいたらすみません。)

こうした状況を踏まえた上でとるべき戦略を考えていきましょう。

ポジショニングを考える

改めて今回の内容は私のような何の取り柄もない弱者の立場の方に向けて、『バイクの写真』ジャンルの中でどのような戦略を講じるかといった視点で好き勝手に書いています。

伸びる投稿を作ることはモチベーションを保つ上でも重要ですが、長期的な視点では継続性の方が圧倒的に大事なので無理して奇抜なことをやる必要はありません。

ゴールとしては、自分の強みと合体させたアカウント作りを行っていける状態を目指したいところです。

例えばインスタに限らずカスタム、レース活動、風景など自分の強みを織り交ぜた投稿で注目を集めている方は沢山います。

写真が好きな人はその技術を生かして投稿するのも良いでしょう。

文章力やコミュニケーション力があればTwitterを主な活動領域とすることで写真を使わずとも注目を集めることは可能です。

考え方のヒントとしては旅先での料理情報や、写真スポットを集約したアカウントなど、他者にとってメリットを感じられるものは伸びやすくなる傾向があります

個人的に大事だと思う視点は、自分のアカウントの特徴を周囲に知ってもらうことだと思います。

具体的には、世界観や統一感を出すこと。

例えば全国のラーメンを紹介するアカウントが突然風景の写真やポートレートを投稿するようになったら「いや、見たいのはそれじゃねーよ!」と思う方もいらっしゃると思います。

なぜなら全国のラーメンを見るためにフォローしたのに期待ハズレの投稿をされたから。

このように、情報の発信側と受け手のミスマッチが起こってしまうことは、アカウントの専門性低下を招いてしまいます。

選択と集中

インスタで度々ご相談いただくのが、投稿するとフォロワーが減るという悩み。

アカウントを見てみると、過去の投稿が自分の好きなものを全部詰め込まれた状態。

頑張ろうとしすぎて空回りしてしまっている様子が見られました。

具体的には、バイクの他にも食べ物や日常の一コマだったり、自分の投稿したいものを中心に投稿している状態です。

先程の全国ラーメンアカウントの例と同じで、バイクの写真を見るためにフォローしていた人にとって必要ないものを一方的に発信している状態となり、結果的にエンゲージメントの低下に繋がっていることが考えられます。

つまり、バイクアカウントという“狭く深い”アカウント作りを目指していたのに“広く浅い”アカウントになってしまっているということ。

それぞれのファンを増やしたいのであれば、食べ物専用のアカウントや風景専用のアカウントに分けて投稿していくのが初期段階ではベストな選択の一つだと考えられます。

ますはターゲット層を定めてより訴求力を高めていきたいところです。

ちなみにアカウントに統一感を出すことは、人間相手だけでなくインスタのアルゴリズム的にも良いと考えられています。

写真に連動したタグも数週間~1ヶ月くらいは意識して関連付けることでAIに正しく認識してもらえると考えられているようです。

やりたいことはいずれ実現できるという話

バイク整備についての投稿を自分の領域と決めたものの、旅行の楽しさを伝えたい!とか食べ物の投稿をして伸びるようになりたい!と思う方もいると思います。

ここまで読んでくださっている方へ私が伝えたいのは”その投稿は今のあなたに周囲が求めているものなのか”を考えるような、一度立ち止まって客観視する癖をつけてほしいということです。

冒頭に書いたように自分のやりたいようにやっても注目を集めることができるのは既に影響力を持つ人か才能のある人です。

まずはあなたが何者なのか、どうポジショニングするのかを決めて徹底することが重要です。

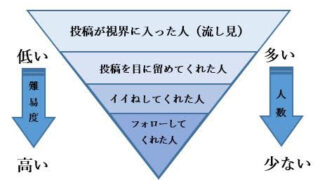

アカウントが整ってくるとインスタのAIに認識され、あなたに興味を持つであろうユーザーへの露出が少しずつ増えていく仕組みになっています。(と考えられています。)

フォロワーが増えてコミュニティーができた段階で毛色の異なる投稿を初めていくのは全然アリだと思いますし、むしろそのようにしてファン層や活動の幅を広げていくべきだと私は思います。

例えばフォロワーさん全員が毎回イイねをつけてくれるわけではないように、影響力のないうちは10人のフォロワーさんのうち、あなた自身に興味を持ってくれるファン層は多くても1~2人程度だと思われます。

しかしフォロワーが100人、1000人と増えていけばファン層が1割だとしても10人、100人と増え、反応してくれる可能性も上がります。

始めたばかりの頃は自分の得意領域の投稿やエンゲージメントを高めることに専念し、次第にやれることを増やすことで結果的に他のやりたい投稿などに繋げていくことが理想です。

私の事例

私の例では、アカウントを作ってからの数年間は何も考えず様々な写真を適当に投稿していました。

イイねもフォロワーもとくに増えることはありませんでした。

どこにでもあるような日常のできごとを投稿するただの趣味アカウントでした。

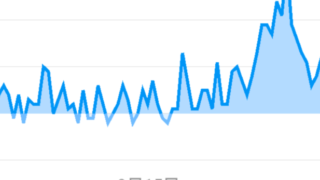

世界観を意識した投稿へ統一することを決めて試行錯誤した結果、徐々に投稿が伸びていき約1ヶ月でフォロワーが1,000人増えたこともありました。

ちなみにその間の投稿枚数は15枚ほど。

特別写真が上手いわけでも、顔出ししているわけでも、姫ライダーでもないのに。です。

インスタグラムのアルゴリズムも味方になってくれて、フォロワー2,000人くらいの状態で、これまで数百イイねで喜んでいた私が5,000イイね以上の投稿を生み出すこともできました。

アルゴリズムは高頻度で更新されるので、これまで多くのイイねをもらっていた人が急激に少なくなってしまうこともありますが、味方になればこれほど頼もしいものはありません。

アルゴリズムやイイねのされやすさについての考察は機会があれば別記事で書いていこうと思います。

今回はここまで。

読んでいただいた方にとって少しでも何か得るものがありましたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント